常用工具

免费问医生

常用工具

免费问医生

本文由彩牛医生原创,经专业医师审核校对

本文由彩牛医生原创,经专业医师审核校对

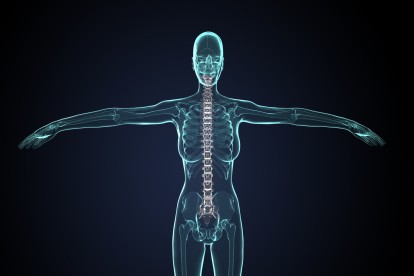

脊椎是人体的中轴骨骼,由众多椎骨组成,是身体的支柱。

具有支持体重、保护脊髓和内脏器官等重要功能。

对人体的运动、平衡和神经系统的正常运作起着关键作用。

位于人体背部正中,上接颅骨,下达尾骨尖,由颈椎7块、胸椎12块、腰椎5块、骶椎5块,融合成1块骶骨和尾椎3-4块,融合成1块尾骨组成。从颈部延伸至臀部,贯穿整个背部。

每个椎骨都包括椎体、椎弓和突起三部分。椎体在前,呈短圆柱状,是承受体重的主要部分;椎弓在后,与椎体共同围成椎孔,所有椎孔相连形成椎管,容纳脊髓。突起包括棘突、横突和关节突等,是肌肉和韧带的附着点,同时也参与构成关节。

位于相邻两个椎体之间,由纤维环和髓核组成。纤维环围绕在髓核周围,坚韧而有弹性,可防止髓核向外突出;髓核是一种富有弹性的胶状物质,具有缓冲压力和减少摩擦的作用。

主要有前纵韧带、后纵韧带、黄韧带、棘间韧带和棘上韧带等。这些韧带连接各个椎骨,增强脊椎的稳定性,限制脊椎过度活动。

包括椎间关节、寰枢关节、腰骶关节等。椎间关节由相邻椎骨的上、下关节突构成,可使脊柱进行前屈、后伸、侧屈和旋转等运动;寰枢关节位于颈椎第一节(寰椎)和第二节(枢椎)之间,对头部的转动起重要作用;腰骶关节是腰椎与骶骨之间的关节,承受较大的压力和应力。

脊椎具有支持体重、保护脊髓、运动功能、缓冲震荡等功能。

脊椎作为身体的中轴,承担着头部、上肢和躯干的重量,并将其传递至下肢,使人体能够保持直立姿势。

椎管内的脊髓是人体神经系统的重要组成部分,脊椎的骨质结构和周围的韧带、肌肉等组织为脊髓提供了坚强的保护,防止其受到外力损伤。

多个椎骨之间通过关节相连,配合椎间盘、韧带和肌肉的协同作用,使脊柱能够进行前屈、后伸、侧屈、旋转等多种方向的运动,从而满足人体日常活动的需要,如弯腰、转身、行走等。

椎间盘具有良好的弹性,在人体运动和承受外力时,能够缓冲和吸收震荡,减轻对脑和内脏器官的冲击,保护身体重要器官免受损伤。

保证摄入富含蛋白质、钙、磷、维生素等营养素的食物。蛋白质是构成骨骼、肌肉和韧带等组织的重要成分,可从瘦肉、鱼类、蛋类、豆类等食物中获取;钙和磷是维持骨骼强度和密度的关键矿物质,牛奶、豆制品、绿叶蔬菜等食物富含钙,而肉类、鱼类、坚果等食物富含磷;维生素D有助于钙的吸收和利用,可通过多晒太阳以及食用富含维生素D的食物如鱼肝油、蛋黄等来补充。胶原蛋白是构成椎间盘等结缔组织的重要成分,适量摄入富含胶原蛋白的食物如猪蹄、牛筋、鱼皮等,有助于维持椎间盘的弹性和韧性。避免过度进食导致体重超标,以免增加脊椎的负担。肥胖会使腰部和脊柱承受更大的压力,加速椎间盘退变和脊椎关节的磨损,增加患脊椎疾病的风险。

选择适合自己身体状况的运动方式,如游泳、瑜伽、普拉提、太极拳等。这些运动可以增强脊椎周围的肌肉力量,提高脊椎的稳定性和灵活性,减轻脊椎的压力。其中,游泳是一种对脊椎非常有益的运动,水的浮力可以减轻身体重量对脊椎的压力,同时游泳过程中的各种动作能够锻炼到脊椎周围的肌肉。在进行任何运动时,都要注意保持正确的姿势,避免弯腰驼背、过度扭转等不良姿势,以免损伤脊椎。例如,在进行力量训练时,要确保脊柱处于中立位,避免过度负重和错误的用力方式。

脊椎的日常养护有保持良好姿势、避免长时间保持同一姿势、注意腰部保暖等。

日常生活中要注意保持正确的坐姿、站姿和睡姿。坐姿时应保持腰部挺直,桌椅高度要合适,避免久坐;站姿时要挺胸收腹,避免弯腰驼背;睡姿应选择适合脊椎生理曲度的床垫和枕头,一般建议仰卧位时在膝盖下方垫一个薄枕头,使腰部微微前凸,侧卧位时保持脊柱在一条直线上,可在两腿之间夹一个薄枕头。

长时间久坐或久站后,应定时起身活动,舒展身体,缓解脊椎压力。每隔一段时间可以进行一些简单的腰部伸展运动,如伸懒腰、转腰等。

寒冷刺激会导致脊椎周围的血管收缩,影响血液循环,从而增加脊椎疾病的发病几率。因此,在日常生活中要注意腰部保暖,根据季节增减衣物,必要时可使用腰围等保暖用品。

正常脊椎

正常脊椎在体表的投影应呈现出一条直线,从头部后方的枕骨隆突,沿着背部正中向下,至臀部的尾骨尖。各个棘突之间的间距相对均匀,排列整齐。正常脊椎具有良好的活动度,能够在一定范围内进行前屈、后伸、侧屈和旋转等运动。颈椎的活动范围较大,可使头部进行灵活的转动和屈伸;胸椎的活动度相对较小,主要进行轻度的侧屈和旋转;腰椎的活动范围主要是前屈、后伸和侧屈。通过X线、CT、MRI等影像学检查,正常脊椎的椎体形态规则,骨质结构完整,椎间隙宽度均匀,椎间盘无明显突出或退变,脊髓形态和信号正常,周围的软组织无肿胀或异常阴影。

异常脊椎

是指脊柱在冠状面上偏离正常中轴线,向侧方弯曲形成一个或多个弧度。脊柱侧弯可分为先天性脊柱侧弯、特发性脊柱侧弯和继发性脊柱侧弯等多种类型。轻度的脊柱侧弯可能外观上不明显,但严重的脊柱侧弯会导致身体畸形,影响心肺功能和身体平衡。

由于颈椎长期劳损、骨质增生、椎间盘突出等原因,导致颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压迫,出现一系列功能障碍的临床综合征。常见症状包括颈部疼痛、僵硬、上肢麻木、无力、头晕、恶心等。

主要是因为腰椎间盘的髓核向外突出,压迫周围的神经根或脊髓,引起腰痛、下肢放射性疼痛、麻木、无力等症状。常与腰部外伤、长期弯腰劳动、腰椎退变等因素有关。

是一种慢性炎症性疾病,主要侵犯骶髂关节、脊柱骨突、脊柱旁软组织及外周关节,可导致脊柱强直和纤维化,使患者出现腰背部疼痛、僵硬、活动受限等症状,严重影响患者的生活质量。

脊椎异常症状有疼痛、麻木和无力、活动受限、头晕和视力模糊等。

是脊椎异常最常见的症状,可表现为颈部疼痛、肩部疼痛、背部疼痛、腰部疼痛等,疼痛的性质和程度各不相同,可为隐痛、刺痛、胀痛、酸痛等,可在活动时加重,休息后缓解,也可能在夜间加重影响睡眠。

当脊椎病变压迫神经根时,常可引起肢体麻木和无力,如颈椎病可导致上肢麻木、无力,腰椎间盘突出症可引起下肢麻木、无力,严重时可影响肢体的正常运动功能。

由于疼痛、僵硬或关节畸形等原因,患者的脊椎活动范围会受到限制,表现为不能正常弯腰、转身、低头、仰头等,影响日常生活和工作。

颈椎病变影响椎动脉供血时,可导致脑部供血不足,出现头晕、眩晕、视力模糊、耳鸣等症状,严重时甚至可能发生猝倒。

影响脊椎的因素有不良姿势、外伤、年龄增长、遗传因素、其他因素等。

长期低头看手机、弯腰驼背、久坐不动等不良姿势,会使脊椎承受不均匀的压力,导致脊椎关节错位、椎间盘退变等问题,增加脊椎疾病的发病风险。

如车祸、高处坠落、运动损伤等直接暴力,或长期反复的腰部扭伤、拉伤等慢性劳损,都可能损伤脊椎的骨质、椎间盘、韧带或肌肉,引发脊椎疾病。

随着年龄的增加,脊椎的椎间盘会逐渐退变,水分减少,弹性降低,椎间隙变窄,椎体骨质增生,韧带也会出现松弛或钙化,这些变化会导致脊椎的稳定性下降,容易发生各种脊椎疾病。

脊椎疾病具有一定的遗传倾向,如强直性脊柱炎与遗传基因密切相关,如果家族中有强直性脊柱炎患者,其亲属患该病的风险会明显增加。

肥胖、妊娠、长期从事重体力劳动、长期处于寒冷潮湿环境等因素,也会对脊椎健康产生不利影响。肥胖会增加脊椎的负担,妊娠期间女性的身体重心改变和激素水平变化会影响脊椎的稳定性,重体力劳动会加速脊椎的劳损,寒冷潮湿环境会诱发脊椎关节的炎症。

面对镜子站立,观察自己的身体是否左右对称,肩膀是否等高,骨盆是否水平,有无弯腰驼背或脊柱侧弯等异常体态。可以从正面、侧面和背面进行观察。用手指沿着脊椎的棘突从颈部向下触摸,感受棘突的排列是否整齐,有无偏移、压痛或异常隆起。如果发现棘突排列不整齐或有压痛,可能提示脊椎存在问题。进行一些简单的脊椎活动测试,如前屈、后伸、侧屈和旋转等动作,感受脊椎的活动是否顺畅,有无疼痛、受限或异常响声。如果在活动过程中出现疼痛或受限,可能表示脊椎存在病变。

脊椎的常用检查有体格检查、影像学检查、实验室检查、其他检查等。

视诊

医生通过观察患者的站立位、坐位和卧位姿势,检查脊椎是否有侧弯、后凸、前凸畸形,皮肤有无红肿、瘢痕、窦道等异常,以及肌肉有无萎缩等情况。

触诊

医生用手触摸患者的脊椎棘突、横突、关节突等部位,检查有无压痛、畸形、肿块等异常,同时还会触摸腰部和颈部的肌肉,评估肌肉的紧张度和有无压痛。

叩诊

用手指或叩诊锤轻轻叩击脊椎棘突,检查是否有叩击痛。如果出现叩击痛,可能提示脊椎有骨质损伤或炎症。

动诊

医生会让患者进行主动和被动的脊椎活动,如前屈、后伸、侧屈、旋转等,观察脊椎的活动范围、活动是否受限以及有无疼痛等异常情况,以评估脊椎的功能状态。

神经系统检查

针对怀疑有脊髓或神经根受压的患者,医生会进行神经系统检查,包括检查上肢和下肢的感觉、运动功能,以及反射是否正常等,以判断是否存在神经损伤及损伤的程度和部位。

X线检查

是最常用的检查方法之一,可拍摄颈椎、胸椎、腰椎的正位、侧位和斜位片,能够清晰地显示脊椎的骨质结构、椎体形态、椎间隙宽度、椎间关节等情况,有助于发现脊椎的骨折、脱位、骨质增生、脊柱侧弯等病变。

CT检查

对脊椎的骨质结构显示更为清晰,能够发现X线检查难以察觉的细微骨折、骨质破坏、椎间盘突出等病变,对于诊断脊椎疾病具有重要意义。同时,CT还可以进行三维重建,直观地显示脊椎的立体形态和病变情况。

MRI检查

对软组织的分辨力较高,能够清晰地显示脊髓、椎间盘、神经根等软组织的形态和病变情况,对于诊断脊髓损伤、椎间盘突出症、椎管内肿瘤等疾病具有独特的优势。但MRI检查时间相对较长,体内有金属异物者可能不宜进行该项检查。

血液检查

主要用于检测一些与脊椎疾病相关的指标,如血常规可了解是否有炎症存在;血沉和C反应蛋白可反映体内炎症的活动程度,常用于强直性脊柱炎等炎症性脊椎疾病的诊断和病情监测;类风湿因子、抗核抗体等指标有助于排除类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病累及脊椎的可能。

脑脊液检查

当怀疑有脊髓病变或神经系统感染时,可进行脑脊液检查,通过检测脑脊液的压力、成分、细胞数等指标,有助于诊断脊髓炎、蛛网膜炎等疾病。

肌电图检查

通过记录肌肉在静息和收缩时的电活动,来判断神经肌肉功能是否正常。对于诊断神经根受压、周围神经病变等引起的肌肉无力和麻木症状有一定的帮助,可辅助确定病变的部位和程度。

骨密度检查

主要用于评估骨骼的密度和强度,对于诊断骨质疏松症等与脊椎骨质相关的疾病具有重要意义。常用的方法有双能X线吸收法(DXA),通过测量腰椎等部位的骨密度值,判断是否存在骨质疏松以及预测骨折的风险。